Cidade indígena é descoberta por arqueólogos na América do Sul

Em uma das descobertas arqueológicas mais importantes da década, pesquisadores revelaram estruturas urbanas de 3.500 anos que reescrevem a história pré-colombiana.

Da redação

⏱️ Leitura estimada: 7 minutos

Em um dos anúncios arqueológicos mais marcantes das últimas décadas, pesquisadores peruanos revelaram, na última quinta-feira, 3 de julho de 2025, a existência de um centro urbano milenar até então desconhecido: Peñico. Situada a cerca de 200 km de Lima, no Peru, a cidade tem aproximadamente 3.500 anos e oferece uma nova perspectiva sobre as civilizações indígenas que floresceram no continente sul-americano.

A descoberta foi o resultado de oito anos de escavações contínuas, conduzidas por equipes lideradas pela arqueóloga Ruth Shady, também responsável pelo sítio de Caral. O anúncio não apenas reposiciona Peñico no mapa da arqueologia andina, como também reforça a complexidade e sofisticação das culturas indígenas muito antes do contato com o mundo europeu.

- Mais sobre arqueologia na Revista Tema Livre. Leia a matéria: Novos sítios arqueológicos são descobertos no litoral fluminense

O que é Peñico e onde fica?

Peñico está localizada na província de Barranca, numa zona de transição entre o litoral peruano e a Cordilheira dos Andes, próxima ao vale do rio Supe. O sítio compreende 18 estruturas identificadas até o momento, incluindo templos, praças circulares e plataformas residenciais dispostas em terraços a aproximadamente 600 metros de altitude.

- Como foi a atuação indígena na Cisplatina? Muitas vezes ignorada, o trabalho dos povos originários marcou capítulo da história do Brasil e de Portugal no rio da Prata. Leia o artigo do Prof. Dr. Fábio Ferreira (UFF) publicado no projeto Indígenas na História (Associação Nacional de História/ANPUH) clicando aqui.

Foram encontrados diversos artefatos, como conchas oceânicas, cerâmicas finas e instrumentos rituais, que indicam que Peñico funcionava como um ponto nodal entre o Pacífico, os Andes e regiões da bacia amazônica — possivelmente incluindo áreas que hoje compreendem a Amazônia brasileira.

Dados Chave sobre Peñico

- Período: 1800-1500 a.C.

- Localização: Barranca, Peru

- Área: 18 estruturas identificadas

- Civilização anterior: Tradição Caral-Supe

Peñico antecede civilizações como os Incas e Maias, sendo contemporânea a sociedades do Egito e Mesopotâmia. Arqueólogos classificam seus habitantes como parte de “culturas arqueológicas”, baseando-se em evidências materiais.

Trajetória cronológica e independência civilizacional

A cidade foi habitada entre 1800 a.C. e 1500 a.C., o que a torna contemporânea de civilizações como, por exemplo, as do Egito, da Mesopotâmia, do Vale do Indo e anterior aos Dez Mandamentos. Contudo, diferentemente das sociedades mencionadas, Peñico desenvolveu-se de forma independente, sem qualquer contato conhecido com culturas afro-eurasiáticas.

Continuidade pós-Caral

Reconhecida como a mais antiga civilização urbana das Américas, Caral floresceu entre 3000 a.C. e 1800 a.C. Esta encontra-se a menos de duas horas de Peñico, que, a seu turno, surgiu logo após o declínio de Caral, o que pode significar uma reorganização sociopolítica e ambiental no espaço andino.

Em vez de uma ruptura abrupta, a fundação de Peñico pode ser interpretada como uma descentralização deliberada do modelo urbano anterior, privilegiando escalas arquitetônicas menores e maior integração regional entre diferentes paisagens e grupos populacionais.

- Arqueologia e História: clique aqui e conheça Conimbriga, uma cidade romana em Portugal.

Centro de trocas

Um dos elementos centrais do sítio é uma praça circular adornada com relevos representando pututus — instrumentos musicais feitos de conchas marinhas, usados em rituais cerimoniais. Esses elementos sugerem um espaço voltado à concertação política e espiritual, onde eram realizados encontros entre diferentes grupos regionais.

A presença de bens materiais vindos de regiões distantes revela um alcance geográfico que ultrapassa os limites do atual Peru.

- Sugestão de leitura (artigo): Sequestros e tráfico de escravizados na fronteira Brasil x Uruguai.

Ameaças à arqueologia e a pesquisadores

A arqueóloga Ruth Shady enfrenta ameaças recorrentes de grupos interessados em terras próximas aos sítios arqueológicos. Em Caral, ela e sua equipe foram alvo de intimidações, invasões com máquinas pesadas e ameaças de morte.

Esses ataques resultam da combinação entre ocupação territorial ilegal, ausência de fiscalização estatal e especulação imobiliária. Apesar dos riscos, a preservação segue graças à mobilização de arqueólogos e moradores da região.

Potenciais para as Ciências Humanas

A descoberta de Peñico abre frentes para pesquisas em arqueologia, história e antropologia, ao possibilitar investigações sobre:

- Respostas socioculturais frente a eventos climáticos

- Circuitos de trocas interligando ecossistemas distintos

- Funções simbólicas e sociais da arquitetura pré-colombiana

- Redes de poder entre elites e populações locais

Abertura ao público: 12 de julho de 2025

O governo peruano anunciou que Peñico será aberto oficialmente à visitação em 12 de julho de 2025, com cerimônia voltada a pesquisadores, autoridades e imprensa. A expectativa é impulsionar o turismo cultural e atrair projetos acadêmicos, incluindo parcerias internacionais.

Civilizações indígenas além dos Incas

É comum associar a história andina apenas ao Império Inca. Porém, civilizações como Maias, Astecas e povos amazônicos também organizaram centros urbanos. A descoberta de Peñico evidencia uma tradição urbana anterior aos Incas, igualmente complexa.

Essa revelação convida a ampliar o conhecimento histórico da América pré-colonial. Sua preservação dependerá de ação coordenada entre Estado, pesquisadores e sociedade civil.

FAQ – Perguntas Frequentes

- O que é Peñico?

Um centro urbano milenar recentemente descoberto no Peru, com cerca de 3.500 anos.

- Onde fica Peñico?

Na província de Barranca, Peru, próximo ao vale do rio Supe.

- Quando será aberta ao público?

Em 12 de julho de 2025.

Cite a matéria corretamente:

REVISTA TEMA LIVRE. Cidade indígena é descoberta por arqueólogos na América do Sul. Niterói, 9 jul. 2025. Disponível em: https://revistatemalivre.com/cidade-indigena-descoberta-arqueologos. Acesso em: [colocar a data].

Saiba mais sobre História e Arqueologia no Debate Tema Livre (vídeo abaixo)

Shorts da Revista Tema Livre: Israel vs Irã: saiba como começou a rivalidade em menos de 1 minuto.

Gostou do conteúdo? Compartilhe:

Para mais história:

Se inscreva no canal da Revista Tema Livre no YT:

https://youtube.com/revistatemalivre?sub_confirmation=1

Assista e compartilhe

Leia:

Além do Ipiranga: uma história muito mais complexa da Independência

Acesse a seção Notícias da Revista Tema Livre: clique aqui.

Confira a edição atual da Revista Tema Livre clicando aqui.

Neoliberalismo: História em 1 Minuto

Documentos históricos guardados nos Arquivos do Senado e da Câmara dos Deputados, em Brasília, mostram que os rumos da política brasileira foram influenciados por Adolf Hitler (1889-1945). Ele se tornou o ditador da Alemanha nazista há exatos 90 anos.

Ainda que de forma involuntária e indireta, Hitler teve papel tanto na implantação quanto na derrubada do Estado Novo (1937-1945), a ditadura de Getúlio Vargas.

Os documentos da época indicam que não foram poucos os senadores e deputados brasileiros que, admiradores do governo de Hitler, defenderam a adoção de um governo autoritário no país.

Nos debates da Assembleia Nacional Constituinte encarregada de elaborar a Constituição de 1934, o deputado João Pinheiro (MG) declarou:

— Em plebiscito recente, 40 milhões de teutos [alemães] dispensaram exaltadamente os clássicos benefícios da liberdade e abraçaram com entusiasmo a ditadura imperialista de Adolf Hitler, sob a bandeira do fascismo alemão. Pergunto eu: não continua a ser a Alemanha de Hitler uma das mais altas expressões de civilização e cultura do mundo ocidental?

O plebiscito a que Pinheiro se referia ocorreu em 19 de agosto de 1934, logo após a morte do presidente Paul von Hindenburg, em 2 de agosto. Na consulta popular, os alemães decidiram que Hitler, chanceler (primeiro-ministro) desde o ano anterior, seria também o presidente.

Com poderes supremos, o político nazista adotou o título de Führer (condutor, guia, líder).

De acordo com o deputado mineiro, a democracia não funcionava no Brasil porque a população não era educada, dado o sistema escolar deficiente. A solução, assim, seria adotar uma ditadura semelhante à alemã. Pinheiro disse:

— Tenhamos a coragem cívica e intelectual de proclamar que não é possível a prática de um governo democrático no Brasil dos nossos dias, porque o governo do povo pelo povo pressupõe a existência da vontade popular arregimentada, independente e consciente.

Para o então deputado Álvaro Maia (AM), as ditaduras de extrema direita, como a fascista de Benito Mussolini e a nazista, eram essenciais para impedir o comunismo de tomar o poder.

Da tribuna da Constituinte, Maia leu trechos de uma carta pública escrita pelo arcebispo de Porto Alegre, que era nascido na Alemanha:

— Não foi passageiro o encanto que me produziu a carta pastoral de D. João Becker quanto à autópsia da atualidade brasileira. Escreveu: “Hitler, o grande remodelador da Alemanha, que salvou sua pátria das garras do bolchevismo, criou o Estado totalitário, apelando para o sentimento radical do arianismo e implantando a cruz suástica nas instituições públicas”.

Outro admirador do nazismo, o deputado Ferreira de Souza (RN) afirmou:

— Tinha de ser a Alemanha a barreira do mundo ocidental contra a infiltração do comunismo russo. Declaro a Vossas Excelências que, se um dia o Brasil chegar a esse ponto [ter comunistas fortes], não serei presidencialista nem parlamentarista. Serei partidário dos governos da força, serei partidário da ditadura, desde que tenhamos a felicidade de encontrar um ditador.

Ainda na Constituinte de 1934, o deputado Luís Sucupira (CE) afirmou que a Constituição que estava em elaboração deveria já prever as bases institucionais para a futura instalação de uma ditadura no Brasil:

— Sou contra a democracia liberal, porque a julgo causadora de todos os males de que padece a civilização desde que foi implantada, em 1789, com a Revolução Francesa. Devemos procurar o amparo dos nossos companheiros [deputados constituintes] para as emendas que facilitem, mais tarde, o advento do Estado totalitário que desejamos.

O historiador e professor Fabio Koifman, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), afirma que, para entender por que Adolf Hitler despertava simpatias no Brasil, deve-se enxergar o contexto histórico da primeira metade da década de 1930:

— Hitler ainda não havia posto em prática aquela política de terror que hoje conhecemos muito bem. As Leis de Nuremberg, que permitiram a segregação e a posterior perseguição dos judeus, começaram em 1935. A Segunda Guerra Mundial, que teve o ditador nazista como grande culpado, estourou em 1939. O Holocausto, genocídio sistemático de judeus, começou no segundo semestre de 1941. Os parlamentares brasileiros não poderiam julgá-lo com base nesses acontecimentos posteriores.

Koifman explica que o fato de Hitler ser um ditador, por si só, não era considerado um motivo para reprovação geral naquele momento:

— Entendia-se que a democracia liberal havia fracassado em evitar a Primeira Guerra, o surgimento da União Soviética e o colapso mundial provocado pela crise de 1929. Além disso, o comunismo crescia no Brasil e no mundo, apoiado no crescente movimento operário e no aparente êxito da União Soviética, que, por estar isolada do comércio internacional, passou incólume pela crise de 1929. Preocupadas com tudo isso, as elites passaram a apostar em “regimes fortes” que tivessem mão firme contra o comunismo e fossem intervencionistas na economia. Esperavam, assim, preservar seus privilégios políticos e econômicos.

De acordo com os documentos dos Arquivos do Senado e da Câmara, os parlamentares brasileiros dos anos 1930 enxergavam outras qualidades no governo nazista. O deputado Aarão Rebelo (SC), por exemplo, que defendia a revogação do direito das mulheres ao voto, disse que o Brasil deveria se inspirar na Alemanha e estimulá-las a permanecer restritas à família e ao lar.

Ao longo da década de 1920, a chamada República de Weimar concedeu inúmeros direitos às mulheres alemãs. Mas uma pauta reacionária que incluía a contenção e a reversão desse tipo de avanço social ajudou a levar Hitler ao poder. Para os nazistas, o feminismo não passava de um estratagema dos comunistas para enfraquecer a sociedade e tomar o poder.

Num pronunciamento, Rebelo afirmou:

— Ainda há dias, o senhor Adolf Hitler, em discurso dirigido aos seus apaniguados, lembrou os grandes males causados pelo “feminismo”. Entre eles, destacou a desorganização da sociedade, o aumento do número dos sem-trabalho com a infiltração das mulheres nas atribuições dos homens e o relaxamento dos costumes. Até aludiu à prostituição. E concluiu dizendo que a salvação da Alemanha reside na preparação do cidadão nazista, começando pela educação doméstica confiada no lar à mulher.

Na Assembleia Nacional Constituinte, o deputado Xavier de Oliveira (CE) avaliou que os alemães agiam de forma acertada ao proteger a raça ariana e perseguir os demais grupos étnicos que viviam em seu país.

Ele apresentou uma emenda (não aprovada) para que a nova Constituição proibisse a migração de orientais e africanos para o Brasil. O deputado cearense argumentou que a ciência, para o bem das sociedades, desaconselhava a mistura da raça branca — segundo ele, majoritária no Brasil — com raças “inferiores”:

— [O cientista alemão Ernst] Kretschmer incrementou a biotipologia, baseando-a sobretudo na heredobiologia, daí nascendo a revolução política da Alemanha atual, de que Hitler é apenas o condutor, talvez inconsciente. Foram as ideias dele e de muitos outros sábios germânicos que, de seus laboratórios, provaram que é preciso defender a raça germânica.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o deputado Teotônio Monteiro de Barros (SP) avaliou:

— Muitos dos nossos males [no Brasil] decorrem, em parte, da falta de uma consciência étnica comum. Lembra-me que, naqueles povos que têm uma consciência étnica nitidamente definida, profundamente marcada na sua existência, há sempre uma preocupação superior que paira não só sobre a vida particular dos cidadãos, mas também uma espécie de alma nacional que orienta a nacionalidade nos seus destinos. É coisa que nos tem faltado.

O deputado Góis Monteiro (AL), irmão do ministro da Guerra de Getúlio Vargas, disse admirar a Alemanha nazista por ter tolerância zero aos militares que ousassem imiscuir-se no mundo da política.

Ele fez essa observação quando criticava uma emenda que buscava dar o direito do voto aos soldados rasos:

— Na Alemanha de Hitler, o militar não vota nem é votado. Os tenentes que se manifestam [sobre política] são severamente punidos e os chefes, que não souberam evitar que seus subordinados se deixassem atrair pelo vendaval político, são convidados a deixar o Exército. Imagine-se o que irá por um regime de infantaria onde os majores e coronéis pendam por ideias conservadoras, os capitães sejam liberais e os tenentes sejam socialistas avançados. Surgirão, fatalmente, acontecimentos desastrosos. Decretaremos a anarquia e a dissolução hedionda para o Brasil.

O Brasil chegou a ter o seu próprio movimento fascista, a Ação Integralista Brasileira (AIB), criada por Plínio Salgado. Os integralistas vestiam um uniforme com a letra sigma (Σ), do alfabeto grego, bordada no braço. Salgado pretendia se candidatar a presidente da República na eleição prevista para 1938.

O fascínio por Hitler no Parlamento brasileiro, porém, não era unânime. Da tribuna, também partiram críticas ao ditador nazista.

O deputado Miguel Couto (DF), que era médico, disse que as guerras sempre deixavam um rastro destruidor de doenças e que, no caso da Primeira Guerra Mundial, um de seus legados foi justamente o nazismo:

— As doenças são próprias do pós-guerra, tanto nos indivíduos quanto nas nações. As tropas de Cromwell difundiram a sífilis pela Inglaterra. As campanhas de Napoleão disseminaram o tifo e o glaucoma por toda a Europa. A Alemanha, depois da guerra de 1870, foi atacada pela varíola. A Grande Guerra [a Primeira Guerra Mundial] contagiou o mundo inteiro com a encefalite letárgica. Nas nações, também houve o bolchevismo, o comunismo, o fascismo, o nazismo e todas as doenças em “ismo”, às quais gloriosamente temos escapado.

Para o deputado Odilon Braga (MG), a proteção da suposta pureza racial dos alemães evocada por Hitler não passava de um engodo:

— Hitler busca nas profundezas da ideologia ancestral dos germanos, por meio da exaltação racista elevada a culto nacional, o mistério de ocultas forças que justifiquem perante a Alemanha o assalto que ele deu ao poder.

Apesar das críticas desse tipo, Getúlio Vargas percebeu o ambiente político brasileiro favorável à ditadura e sentiu-se à vontade para aplicar um autogolpe e dar início ao Estado Novo.

Em 1937, às vésperas do fim de seu mandato, ele cancelou a eleição presidencial que estava marcada para o ano seguinte, fechou o Senado e a Câmara, revogou a Constituição de 1934, impôs uma Carta autoritária e continuou no Palácio do Catete, a partir de então como ditador.

O pretexto de Vargas para o autogolpe de Estado foi proteger do Brasil do perigo comunista.

Em 1935, antes do autogolpe, o vice-presidente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, Eduardo Espínola, numa das sessões preparatórias para a reabertura do Senado, que estava fechado desde a Revolução de 1930, conclamou os senadores a proteger a democracia e não seguir os passos das ditaduras europeias.

No mesmo discurso, Espínola enumerou características dos fascismos da Alemanha e da Itália que, poucos anos depois, acabariam sendo também características da ditadura do Estado Novo. O ministro citou o diplomata judeu britânico Herbert Samuel:

— Referindo-se aos golpes contra a democracia representativa, salienta o articulista [Samuel] que a ditadura não se detém: elimina pela força os seus adversários, abafa qualquer movimento que possa ameaçá-la, suprime a crítica de suas ações, engrandece os seus méritos, subtrai ao povo o conhecimento de suas falhas, desenvolve uma nova técnica para amoldar à sua feição as opiniões fluidas da geração que surge, censura os livros e só deixa conhecer os fatos históricos que podem justificar a sua doutrina. As universidades e as igrejas são forçadas a se manterem dentro da linha. Os órgãos de propaganda, como cinema, teatro, imprensa etc., dirigem-se a um só fim.

Até 1939, a Alemanha não representou uma questão para o Brasil. A nação nazista, pelo contrário, era um dos maiores parceiros comerciais brasileiros. O problema apareceu quando a Segunda Guerra Mundial estourou e o país foi instado a se posicionar. No início, Vargas se manteve neutro.

O presidente usou a neutralidade como moeda política. Ele, no fim, acabou se aliando aos Estados Unidos, à Inglaterra e à França contra a Alemanha, a Itália e o Japão. A posição foi assumida após os americanos liberarem dólares para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda (RJ) — que se tornou um marco da industrialização brasileira.

Como parte do acordo com os Estados Unidos, Vargas enviou a Força Expedicionária Brasileira (FEB) para o conflito na Europa. Os pracinhas brasileiros derrotaram soldados alemães em diversas batalhas no norte da Itália e contribuiu para a vitória final dos aliados.

Prestes a ser capturado pelas tropas aliadas em Berlim, Adolf Hitler se suicidou em abril de 1945.

Terminada a Segunda Guerra Mundial, não se ouviram mais louvores a Hitler nem ao nazismo. Nesse ponto, a Assembleia Nacional Constituinte de 1946, pós-ditadura do Estado Novo, foi bastante diferente daquela de 12 anos antes. Em vez de elogiar, os parlamentares de 1946 se dedicaram a atacar o extinto regime alemão.

O deputado comunista Maurício Grabois (PCB-DF) afirmou que os parlamentares deveriam revogar o mais rapidamente possível a Constituição de 1937, imposta por Vargas:

— Foi outorgada num período em que Hitler estava conseguindo vitórias espetaculares na Europa. E argumentava-se naquele período sobre um suposto perigo comunista para o nosso povo. E a realidade está mostrando que não havia esse perigo. Como, então, podemos hoje manter essa Carta?

O deputado e escritor Jorge Amado (PCB-SP) concordou:

— Se tivéssemos de homenagear quantos concorreram para a feitura da Carta de 1937, teríamos, então, de exaltar a infame memória de Hitler e Mussolini, porquanto foram eles, mais a quinta coluna, os integralistas, os reacionários mais violentos e o próximo defunto, Oliveira Salazar [ditador de Portugal], os inspiradores desse código de castigos e limitações para o povo brasileiro.

Na Assembleia Nacional Constituinte de 1946, os parlamentares explicaram por que Adolf Hitler, que fora importante na implantação do Estado Novo, também foi decisivo na queda da ditadura varguista. De acordo com eles, tendo o Brasil lutado na Europa ao lado das democracias para sepultar os fascismos, era contraditório que o país continuasse sendo uma ditadura.

O deputado José Claudino (PCB-RJ) resumiu:

— A batalha pela democratização do Brasil não podia ser desligada da batalha da democracia mundial, ameaçada pelo nazifascismo. Ao declarar guerra ao Eixo e enviar os soldados expedicionários, o governo do Brasil dava os mais largos passos no caminho da democracia, pois estava tomando posição contra Hitler e Mussolini, que eram, em realidade, os artífices máximos da Carta de 1937 e do Estado Novo. Liquidar de uma vez para sempre o poderio militar do fascismo, no qual se apoiavam todos os fascismos, todas as ditaduras, toda a reação terrorista e obscurantista, eis o que era básico para a democracia brasileira.

As próprias Forças Armadas, que haviam participado da Segunda Guerra Mundial, encarregaram-se de derrubar o presidente Getúlio Vargas em 1945.

Poucas semanas depois, paradoxalmente, o ex-ditador se elegeu senador pelo PSD do Rio Grande do Sul. Documentos do Arquivo do Senado mostram que ele foi acusado pelos colegas senadores de ter sido, antes do alinhamento com os Estados Unidos, simpático à Alemanha de Hitler. Vargas negou a acusação dando um exemplo:

— No princípio de 1938, o Brasil, por minha determinação, deixava de considerar persona grata o embaixador de Hitler, Sr. Karl Ritter, que exigia do governo brasileiro o funcionamento das seções do partido nazista em nossa terra. Num gesto de violência a que estava acostumado, o governo do Reich enviou ao Brasil, de regresso do Congresso de Nurenberg, o mesmo embaixador. Fiz comunicar que não seria permitido o seu desembarque e, ao mesmo tempo, [decidi] retirar o embaixador do Brasil em Berlim. Foi o Brasil a primeira nação do mundo a enfrentar o poderio de Hitler.

O senador Getúlio Vargas também teve de explicar por que não se declarou inimigo dos nazistas logo no princípio da Segunda Guerra Mundial:

— Hitler costumava afastar da vida os chefes de Estado que não se afastavam do seu caminho. Para que minha missão pudesse ser cumprida, precisava viver e contemporizar. A linha de neutralidade rigorosa era a única defesa.

Um senador disse que a simpatia de Vargas pelos nazistas era tão grande que, na Presidência da República, ele chegou a proibir que o filme O Grande Ditador, sátira de Charles Chaplin a Adolf Hitler, fosse exibido nos cinemas brasileiros. Vargas, nesse ponto, preferiu calar.

O historiador Fabio Koifman, da UFRRJ, entende que, passados 90 anos, é importante que hoje as pessoas conheçam a história da chegada de Hitler ao poder e sua posterior transformação em ditador:

— Políticos que não têm apreço pela democracia não devem ser apoiados nunca, seja em nome do combate ao comunismo, seja em nome do combate à corrupção. Quando chegou ao poder, Hitler já havia publicado o livro Minha Luta, em que apresentou seu discurso de ódio contra os judeus e enumerou outras ideias que mais tarde colocaria em prática. Os alemães fizeram vista grossa para essas questões detestáveis e o apoiaram, considerando as promessas de reerguer a Alemanha e combater os comunistas.

Ele prossegue:

— Isso mostra que, quando a população concede poderes autoritários a alguém, ela não sabe aonde o ditador poderá chegar. A Alemanha chegou ao genocídio. Precisamos entender que a pior democracia é sempre melhor do que qualquer ditadura.

Fonte: Agência Senado

Confira a edição atual da Revista Tema Livre clicando aqui.

Estudo de brasileiro sobre partículas levou inglês ao Nobel

No alto do Monte Chacaltaya, a 5,5 mil metros acima do mar, em La Paz, o jovem físico brasileiro César Lattes, de apenas 23 anos, estava, naquele ano de 1947, diante do cenário da sua mais incrível descoberta. Ele puxava o ar para respirar na altitude boliviana porque sabia que iria valer a pena.

Preparou um experimento com emulsões químicas em chapas fotográficas e conseguiu identificar partículas méson Pí, uma hipótese que estava antes apenas no campo da teoria para explicar o funcionamento do átomo.

A ação garantiu o Nobel para o chefe do laboratório em Bristol (Inglaterra), Cecil Powell, para o qual o brasileiro trabalhava. Mesmo não recebendo o prêmio individualmente, César Lattes foi aclamado e ficou famoso. Agradeceu os convites de trabalho do mundo inteiro, mas resolveu trabalhar no Brasil.

Lattes nasceu em 11 de julho de 1924, há exatos 100 anos em Curitiba (PR), e morreu em 2005.

No cenário acadêmico brasileiro, Lattes é homenageado pelo nome de uma plataforma que reúne os dados de pesquisadores e professores brasileiros, na base do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ). Isso porque o físico teve uma trajetória que foi além do seu campo de pesquisa e defendeu, durante toda a vida, a ciência no Brasil.

Nota 10

César Lattes foi um jovem que, com 19 anos, formou-se em física na Universidade de São Paulo (USP). Ele ingressou no início de 1941 e terminou no final de 1943. “Nas disciplinas do último ano, que tinham temas mais avançados, relacionados ao que a gente chama de física moderna do século 20, associada à relatividade e aos conhecimentos quânticos, ele tirou 10 em todas as matérias”, afirma o professor Ivã Gurgel, da USP. Era raro alguém ter um desempenho desse tipo naquele curso que estava, segundo o docente, atualizado com os principais conhecimentos do que se fazia no mundo.

Quando se formou, Lattes ficou entusiasmado ao ficar sabendo do que era feito na Inglaterra na detecção de partículas de raios cósmicos, tema que já trabalhava com seus professores Gleb Wataghin e Giuseppe Occhialini, no Departamento de Física. Em 1946, a convite de Occhialini, Lattes foi para a Universidade de Bristol, Reino Unido, com bolsa da British Council, trabalhar no laboratório de Cecil Powell na calibração das novas emulsões nucleares, um detector de partículas que era um aperfeiçoamento das chapas fotográficas comuns.

Por que não explode?

O que eles buscavam entender é como prótons (partículas com carga positiva) ficam juntos no núcleo do átomo sem se repelir. Professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Antonio Augusto Videira, da área de filosofia e história da ciência, considera que esse é um problema muito importante da física nuclear na década de 30: entender como o núcleo do átomo fica coeso e o que está fazendo o papel de “cola” entre os prótons.

“As partículas mesons estavam sendo procuradas há uma década por físicos não apenas na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos”, afirma Videira. O professor da UERJ, que também é colaborador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), explica que Lattes começou rapidamente a imaginar outros processos para conhecer melhor as emulsões a fim de que os experimentos fossem mais confiáveis.

“Antes, eles não conseguiam extrair dados quantitativos. Conseguiam registrar, mas não sabiam a massa e energia do evento. O meson é como se fosse uma partícula intermediária entre o próton e o neutron”. Primeiro, ele buscou realizar o experimento no Pic du Midi, a 2.880 metros acima do nível do mar, na França, com emulsões tratadas com Boro. Mas ainda não foi o suficiente. “O Lattes tem a ideia de ir a uma montanha ainda mais alta, na Bolívia. Ele deixou as chapas e um mês depois voltou ao monte, recolheu as chapas e conseguiu encontrar os registros”.

Revelação

Para chegar ao monte, havia uma estrutura porque lá estava um clube de esqui e era uma região que abrigava refugiados europeus que foram para Bolívia para fugir do fascismo e do nazismo durante a 2ª Guerra Mundial. “O governo boliviano, interessado em conhecer o clima da região, tinha instalado uma estação meteorológica. Então, havia como chegar lá”. Lattes, então, faz a primeira revelação na antiga Faculdade Nacional de Filosofia, que era ligada ao Museu do Brasil.

“Ele ficou muito animado. Chegou a dar um seminário aqui sobre isso. anunciando que as chapas que havia exposto na Bolívia tinham resultados positivos”. Depois, voltou para a Inglaterra, e a equipe percebeu muitos eventos. “Eles acabam publicando trabalhos que vão ser conhecidos e que vão confirmar a existência do meson”. Esses resultados vão beneficiar Cecil Powell, em 1949, que era o chefe laboratório em Bristol.

Antonio Augusto Videira explica que pesquisadores brasileiros buscam entender por que o prêmio não foi para Lattes. “Ele acabou não ganhando o Prêmio Nobel por uma série de razões. Ele foi indicado sete vezes para o Prêmio Nobel e acabou não ganhando”.

Nos anos seguintes, as pesquisas de Lattes passam a ficar conhecidas e a ter destaque na imprensa. “Ele fica muito conhecido, e essa popularidade vai ser fundamental para que haja uma transformação na física e na ciência brasileiras”, afirma o professor da Uerj.

Luta pela ciência

Segundo o professor Ivã Gurgel, da USP, César Lattes foi convidado para trabalhar em institutos e universidades de várias partes do mundo. “Mas resolveu voltar para o Brasil”. E ele passa a não somente defender os temas da física, mas se juntar a outros pesquisadores para exaltar a necessidade de investimento na ciência. “Eles queriam, por exemplo, obter o chamado tempo integral para os professores, que hoje em dia a gente chama de dedicação exclusiva”. Lattes fez carreira também na USP e Unicamp depois de voltar ao Brasil.

O contexto daquele final dos anos 1950 ajudava no convencimento. “Todos os eventos que aconteceram durante a 2ª Guerra foram por avanços científicos e tecnológicos. Mostraram a importância que a ciência tinha para a segurança de um país, não apenas para a segurança, mas para o desenvolvimento econômico, social e cultural”, diz Videira. Nesse contexto, deu-se a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por exemplo.

“Eles não pensavam apenas na física. Para que a física pudesse se desenvolver de forma positiva, ela precisava de químicos, de engenheiros de diversas áreas, ela já precisava de matemáticos”, afirma o pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, entidade também criada em 1949.

Para o pesquisador, isso aconteceu de forma muito rápida e intensa, levando em conta que as comunicações ocorriam por cartas e telefonemas,com dificuldades. Segundo os professores entrevistados, a história de César Lattes deve inspirar os mais jovens. O professor da USP Ivã Gurgel testemunha que, mesmo com os alunos na graduação, há quem não conheça quem foi o pesquisador. “A gente precisa fazer um trabalho de preservação de memória e de divulgação”, considera.

A trajetória do homem que resolveu defender a ciência poderia, de acordo com Antonio Videira, ser exemplo, porque Lattes demonstrava ideais nacionalistas. “Seria muito interessante se as escolas pudessem multiplicar histórias como a dele. Tem que ter textos e vídeos sobre ele para serem divulgados nas redes sociais, por exemplo”.

Fonte: Agência Brasil

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-07/nascido-ha-100-anos-cesar-lattes-fez-descoberta-que-marcou-fisica

Imagem: Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

Mais sobre o centenário de Lattes:

CNPq lança marcas comemorativas do centenário de Cesar Lattes e dos 25 anos da Plataforma Lattes

Para mais notícias, clique aqui.

Clique aqui para se inscrever no canal do YT da Revista Tema Livre.

https://youtube.com/revistatemalivre?sub_confirmation=1

Confira a edição atual da Revista Tema Livre clicando aqui.

Niterói, quarta-feira, 15 de maio de 2024.

Na última quinta-feira (9 de maio), no plenário da Câmara de Vereadores, a CPI que investigou as irregularidades no fornecimento de energia elétrica para Niterói pela Enel pediu a revogação da concessão da empresa e, à altura, entregou relatório sobre a atuação da companhia na cidade.

De acordo com os contratos estabelecidos na década de 1990, quando diversas empresas de fornecimento de energia elétrica foram privatizadas, a Prefeitura e a Câmara Municipal não podem decidir se a Enel permanecerá prestando ou não o serviço. A decisão está nas mãos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Ao longo das mais de 250 páginas do relatório, foi possível identificar que:

A Enel no Procon: 523 reclamações contra a empresa nos últimos 4 anos;

A ENEL no Ministério Público: 827 reclamações (2022), 7 ações civil públicas protocoladas (2023/ 4 ainda estão em andamento);

A Enel na Justiça: 1.749 processos (entre 2020 e 2023);

A Enel e a Prefeitura: a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos da Prefeitura de Niterói enviou 2.158 ofícios à concessionária referentes à fiação irregular, poda e problemas com poste (2021 a 2023). 1.616 permanecem sem resposta (75%).

Mais de 80% da população sem luz: no dia 18 de novembro de 2023, a Enel deixou a maioria esmagadora da cidade sem luz. Os dados são da própria Enel.

Exigências

O relatório exige que sejam criados mais canais de comunicação com a população, inclusive com mais lojas. A manutenção dos transformadores também foi um tópico. Determina-se mais agilidade na resolução desta questão.

Um pouco de História

Como a Enel “veio parar” em Niterói?

-

Marcello Alencar (PSDB/RJ): durante sua gestão ocorreu a privatização da CERJ. A Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro (CERJ) era uma empresa do Estado do Rio e fornecia energia para a cidade. Sua sede ficava em São Domingos. A CERJ foi privatizada em 1996, no governo Marcello Alencar, do PSDB/RJ.

- À altura, o sócio majoritário no consórcio que adquiriu a empresa estadual foi a chilena Chilectra.

- No início dos anos 2000, a espanhola Endesa passou a ser a sócia majoritária, transformando a antiga CERJ em Ampla.

- Em 2009, a italiana Enel adquiriu a antiga Ampla e, a partir de 2016, a marca Enel Distribuição Rio passou a ser utilizada pela empresa estrangeira.

- Em 2016, a Enel prometia qualidade aos niteroienses e “O Globo” noticiava: “clicando aqui.Ampla vira Enel e promete melhoria em serviços de Niterói”

- Recentemente, na década de 2020, a Enel tirou a sua sede de Niterói e a levou para o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro.

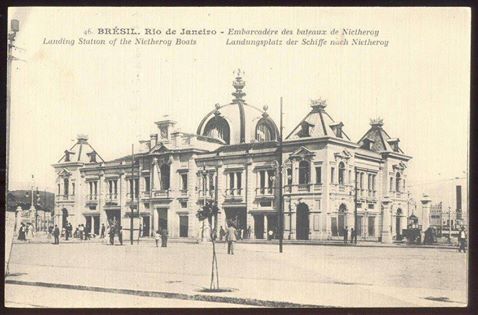

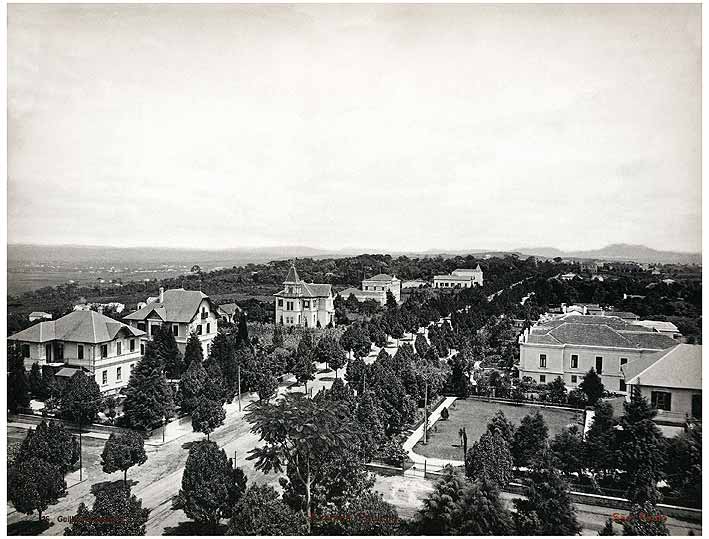

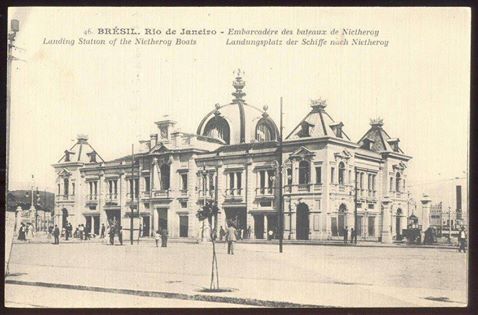

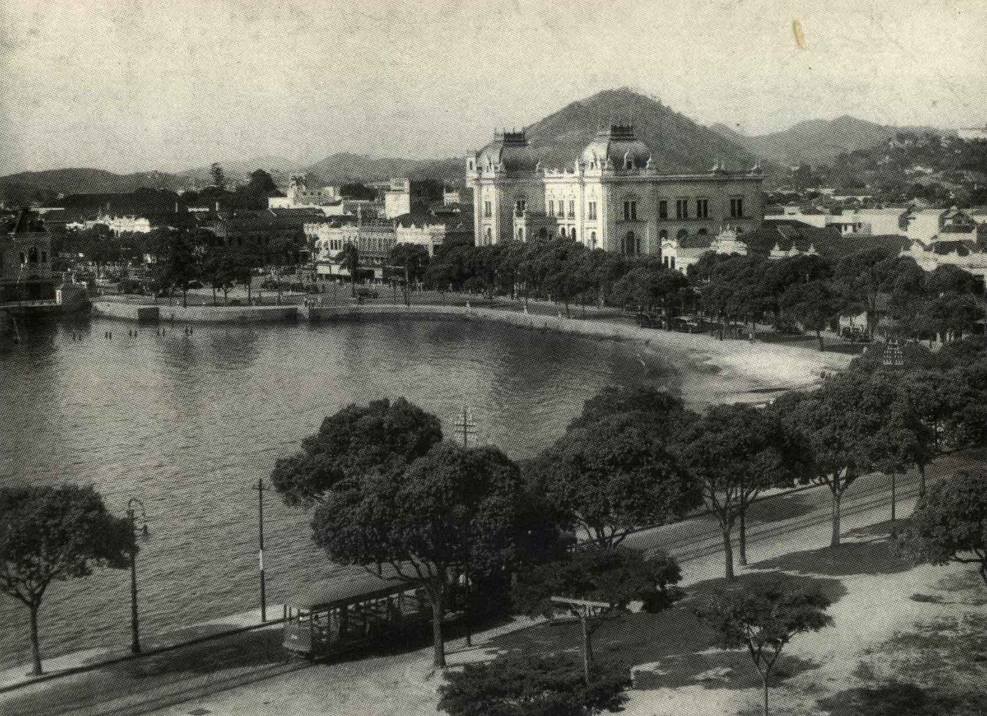

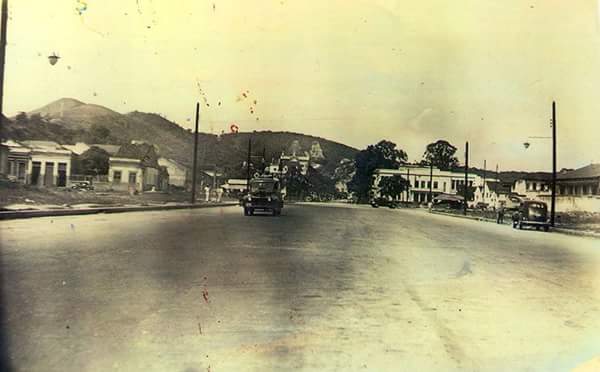

Fotos de Niterói: acesse cartões postais da cidade clicando aqui.

Acesse a seção Notícias da Revista Tema Livre: clique aqui.

Saiba mais sobre as CPIs ao longo da História do Brasil clicando aqui.

Reels

Niterói, 05 de fevereiro de 2022.

Da Redação

Faleceu na madrugada de ontem (5/2) o historiador Aníbal Bragança aos 77 anos. Nascido em Santa Maria da Feira, o imigrante português adotou Niterói como sua. Aqui, Aníbal abriu livrarias, como a Pasárgada, que marcou gerações de niteroienses e, ainda, formou-se em História pela UFF.

Faleceu na madrugada de ontem (5/2) o historiador Aníbal Bragança aos 77 anos. Nascido em Santa Maria da Feira, o imigrante português adotou Niterói como sua. Aqui, Aníbal abriu livrarias, como a Pasárgada, que marcou gerações de niteroienses e, ainda, formou-se em História pela UFF.

Sua relação com a Universidade de Niterói não parou aí. Foi professor da instituição e diretor de sua editora. Além disso, Aníbal também trabalhou na Biblioteca Nacional como Coordenador Geral de Pesquisa e Editoração e era membro da Academia Fluminense de Letras.

Como pesquisador, dedicou-se à História dos Livros e da Leitura, universo que explorou em seu doutorado na USP. Dentre os seus vários livros publicados, "Impresso no Brasil" obteve o 1° lugar no Prêmio Jabuti, principal premiação para livros do país. Também em suas pesquisas abordou imigrantes portugueses (como o editor e livreiro Francisco Alves) e a cidade de Niterói (com o livro sobre a Livraria Ideal, por exemplo).

Ao longo de sua trajetória, Aníbal Bragança realizou bastante, contribuindo para o desenvolvimento intelectual do país que o acolheu, sem esquecer a "Santa Terrinha". Vai com Deus, Aníbal! Essa é a nossa singela homenagem.

.

Acervo

Releia a entrevista que Aníbal Bragança concedeu à Revista Tema Livre clicando em revistatemalivre.com/anibal12.html

.

Seção notícia: "EdUFF tem novo diretor, o historiador Aníbal Bragança".

https://revistatemalivre.com/eduffdiretor2015

.

A família informa que o velório será a partir das 13h30 na capela 2 do Cemitério Parque da Colina em Niterói. O sepultamento está marcado para as 15h30.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, decretou luto oficial de três dias.

.

Notícias

O MAC fica azul: Niterói homenageia os 200 anos da Independência do Uruguai.

É inaugurado novo centro cultural em Niterói. Saiba clicando aqui.

Historiador francês lança livro pela EdUFF no MAC/Niterói

Primeiro cinema do Brasil exclusivo para documentários será inaugurado em Niterói

Confira as novidades no antigo Cinema Icaraí clicando aqui.

Restauração do prédio da Cantareira deve ser iniciada ainda neste ano

Professora da UFF recebe título de Doutora Honoris Causa da UFRGS

Debate Tema Livre tratará do patrimônio arqueológico niteroiense

Novos sítios arqueológicos são descobertos na Região Oceânica

CPI pede fim da concessão da Enel em Niterói

É lançado, em Niterói, livro sobre a História do SUS

Niterói em cartões postais: para vê-los, clique aqui.

Niterói em fotos antigas: clique aqui.

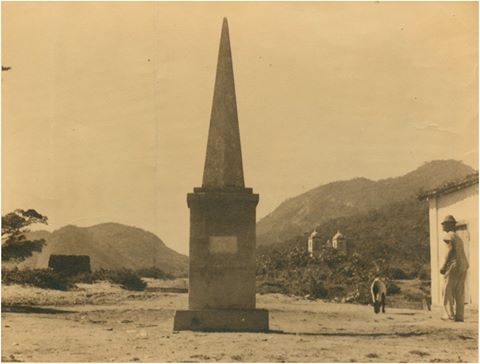

Breve Histórico da Cidade

Data em que o cacique Arariboia tomou posse de suas terras nas margens da baía de Guanabara. Atualmente, a data é considerada a da fundação da antiga capital do Estado do Rio, a cidade de Niterói. Além disso, Niterói seria a única cidade do Brasil fundada por um índio.

No contexto dos conflitos entre portugueses e terminós contra a coligação dos franceses e tamoios pelo controle da baía de Guanabara na segunda metade do séc. XVI, a união luso-terminó venceu, tendo tido atuação destacada vários personagens, como o governador-geral do Brasil, Mem de Sá (estabelecido em Salvador), seu sobrinho, Estácio de Sá e o cacique Arariboia, originário da Ilha do Governador, mas expulso pelos tamoios, seus rivais de longa data.

Os portugueses ficaram com as terras que hoje correspondem à cidade do Rio. Na outra margem da baía, Arariboia ganhou sesmaria, que abarca parte das cidades de Niterói e São Gonçalo, tomando posse dela no dia 22 de novembro de 1573. À altura, nenhuma menção ao nome Niterói ou à configuração atual do município, bem como o aldeamento controlado pelo cacique permaneceu sem significativas interações com os diversos núcleos lusos ao instalados na Guanabara: a cidade do Rio de Janeiro e as freguesias de São João de Carahy, São Sebastião de Itaipu e São Gonçalo.

Nos séculos seguintes, a área da Praia Grande (hoje parte da área central de Niterói, à época, parte da cidade do Rio) desenvolveu-se, inclusive, uma vez no Brasil, D. João chegou a ter casa na região e, em 1819, a elevou à categoria de Vila Real.

Anos depois, durante à regência (1831 – 1840), quando é criado o município neutro da corte, a região da Praia Grande é separada da capital do Império e, em 1835, ganhou o nome tupi Nictheroy, a tornar-se, ainda, a capital da província do Rio de Janeiro. Com o advento da Repúbllica, a cidade foi por longo tempo capital do Estado do Rio.

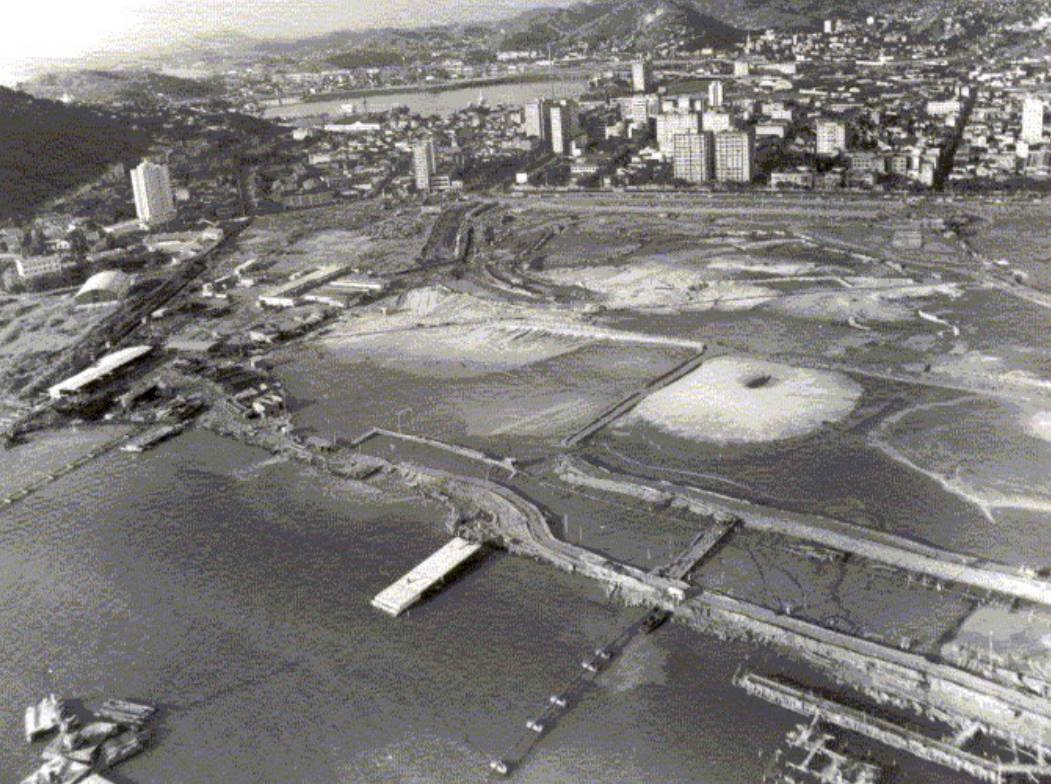

Durante o regime militar (1964 – 1985), o governo federal uniu os Estados do Rio de Janeiro (com capital em Niterói) e da Guanabara (com capital na cidade do Rio), no que ficou conhecido pelos habitantes da região como “a fusão”, criando uma nova unidade da federação no território que havia duas: o “novo” Estado do Rio, com capital na cidade do Rio, e quando Niterói deixou de ser capital estadual.

Por fim, voltando à fundação de Niterói, considera-se que a História é construída e reconstruída e, desse modo, estabeleceu-se, na municipalidade, que Arariboia foi o seu fundador e que a data em que o cacique tomou posse das terras, 22 de novembro, seria a da fundação da cidade.

Niterói, 450 anos de História

Confira os bate-papos realizados pela Revista Tema Livre dedicados à História de Niterói.

Acompanhe o “Tudo Sobre Niterói” nas redes sociais:

Participe dos grupos/canais do Telegram:

- Revista Tema Livre (conhecimento e cultura): clique aqui.

- Icaraí, Ingá, Boa Viagem, Sta Rosa, Gragoatá e Centro: basta clicar aqui.

Facebook: participe do grupo Tudo Sobre Niterói clicando aqui.

Fotos de Niterói: acesse cartões postais da cidade clicando aqui.

Acesse a seção Notícias da Revista Tema Livre: clique aqui.

Clique aqui e veja mais fotos antigas na Revista Tema Livre

Clique aqui e veja mais fotos contemporâneas na Revista Tema Livre

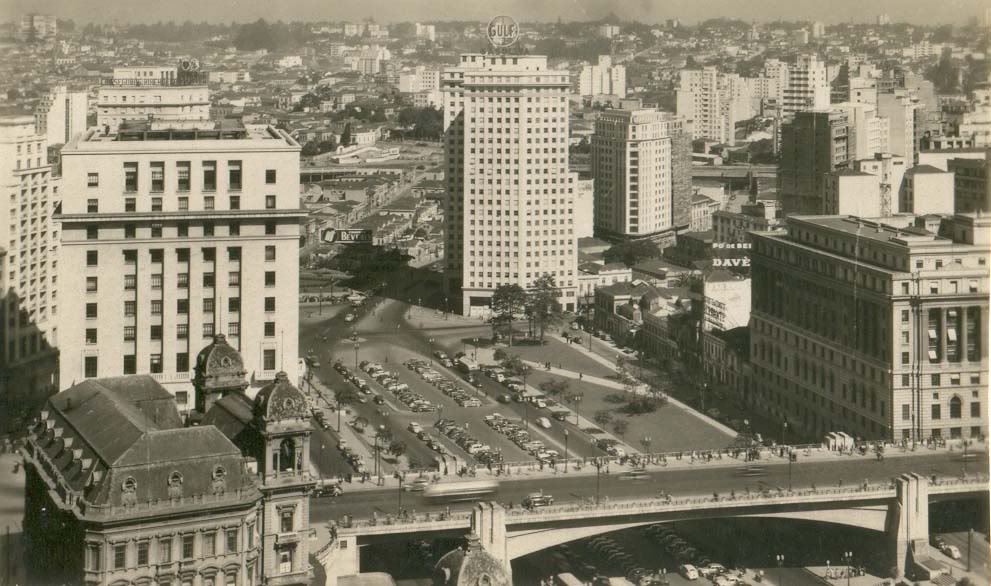

Costuma-se dizer que, depois de Paris, o Rio de Janeiro é a cidade do mundo mais retratada em ilustações e fotografias. Se a afirmação é verdadeira, não importa. Fato é que o acervo fotográfico dedicado à antiga capital do Brasil é extenso e farto, favorecendo, desse modo, a construção da presente seção. Buscando compartilhar um pouco do passado com o público, abaixo, fotos do Rio, divididas em sub-seções: Região Central, Zona Sul, Zona Norte e Zona Oeste. Agora é rolar a barra e curtir belíssimas fotos que trazem parte da história da cidade maravilhosa, "coração do meu Brasil".

Região central da cidade

Cinelândia

Morro do Castelo

Largo de São Francisco

Zona Sul

Zona Norte

Voltar às fotos antigas

Voltar à página inicial

Região central da cidade

Centro

Gragoatá e São Domingos

Zona Sul

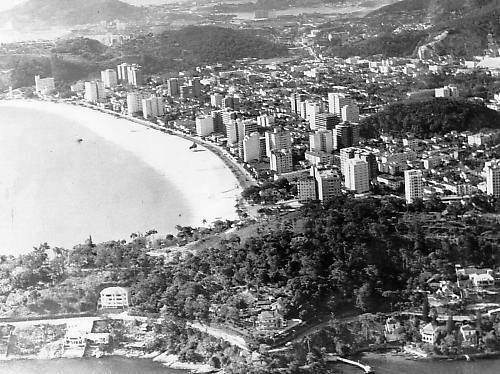

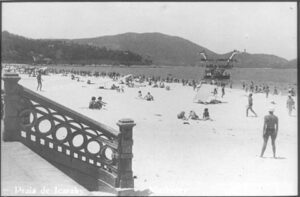

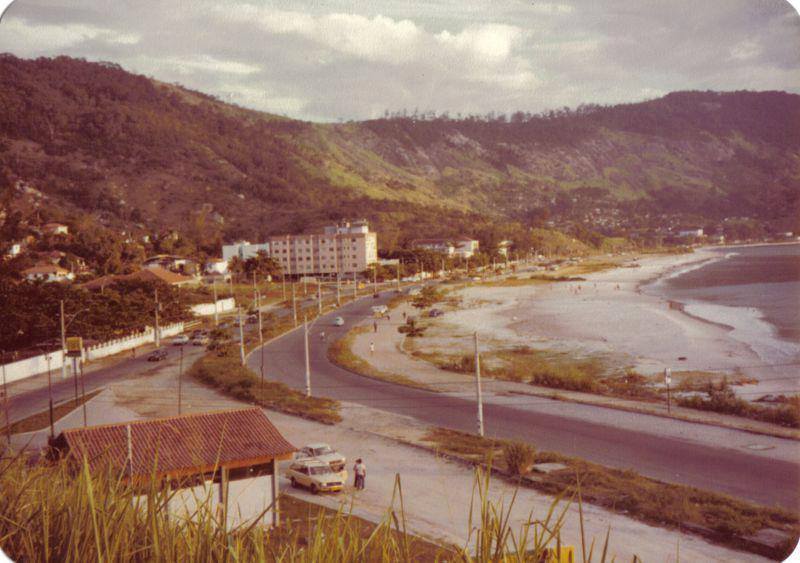

Icaraí e Santa Rosa

vvv

São Francisco, Charitas e Jurujuba

Boa Viagem

Zona Norte

Fonseca

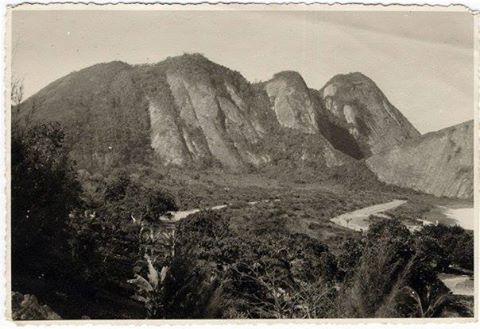

Região Oceânica

Texto de Fábio Ferreira

1. Introdução

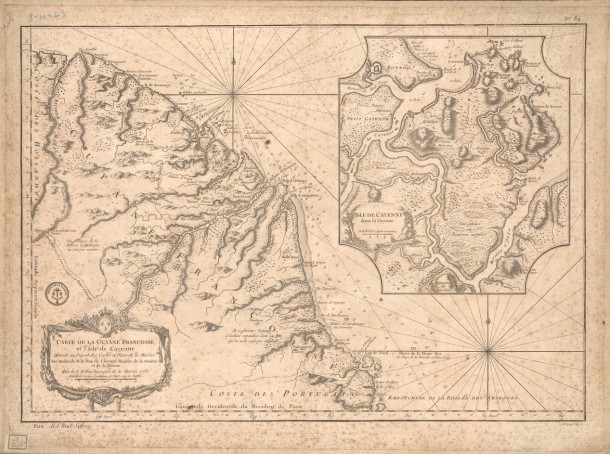

O presente trabalho tem como objetivo abordar brevemente a anexação de Caiena pelo príncipe regente português D. João no contexto europeu e sul-americano do início do século XIX e as características da ocupação joanina na região, dialogando, sempre que possível e em determinados aspectos, com as incursões realizadas pelo príncipe na Banda Oriental.

Assim, o próximo item, para a melhor compreensão do estabelecimento de uma possessão francesa na América do Sul, é dedicado ao corte temporal que compreende entre o primeiro estabelecimento francês no território do atual Brasil, mais especificamente na Baia de Guanabara, até a transmigração da Corte portuguesa para a mesma região.

O terceiro item diz respeito às duas regiões anexadas por D. João durante o seu reinado americano: Caiena e a Banda Oriental, explicitando as razões e as argumentações em torno de tais empreendimentos.

No item seguinte, a capitulação de Caiena e a administração portuguesa da mesma são abordadas, havendo, inclusive, uma breve comparação com o governo do general Lecor em Montevidéu.

O Congresso de Viena e a devolução de Caiena aos franceses são questões apresentadas no item cinco do trabalho, além das manobras por parte dos diplomatas de Portugal e França na restituição e restabelecimento dos limites entre os domínios dos dois países na América.

Assim sendo, nas linhas que se seguem, encontram-se informações a respeito da anexação de Caiena pelos portugueses, sem ignorar o contexto internacional, a geo-política e a política externa joanina na primeira vintena do século XIX.

2. O Período Colonial: De Villegaignon ao príncipe regente D. João

A demonstração do interesse francês na América do Sul dá-se já no século XVI com a ocupação da área que é hoje a cidade do Rio de Janeiro pelos gauleses e a fundação da França Antártica em 10 de novembro de 1555, tendo Villegaignon como vice-rei1.

Porém, a ocupação francesa na Guanabara não é duradoura: Em 15 de março de 1560, Mem de Sá ocupa o forte francês na região, culminado com o triunfo português. Apesar do malogro deste primeiro intento, a França não desiste dos seus objetivos no continente sul americano.

Em 1604, novamente há a presença francesa no continente com a expedição de Daniel de la Touche, senhor de La Ravardière, que explora a costa da Guiana e, no ano seguinte, recebe a nomeação para colonizar Caiena2. Entretanto, ela é destruída alguns anos mais tarde pelos portugueses, que queriam fazer valer o tratado de Tordesilhas de 14943. Em 1608 e 1617 há novas tentativas de dominar a mesma região, respectivamente por Robert Harcourt e Edward Harvey, porém todas as duas fracassam.4

Mesmo com tais acontecimentos, os franceses, em 1612, fundam no Maranhão a França Equinocial e o forte de São Luís, tendo a frente do novo projeto La Ravardière e François de Rassily. No entanto, o destino do empreendimento gaulês em terras sul americanas não é diferente dos anteriores: Em 16155, mais uma vez, os portugueses derrotam os franceses.

É válido observar que a defesa do território ao norte do continente sul-americano dá-se durante a União Ibérica (1580 – 1640), quando o rei de Espanha, Felipe II, passa a ser também o monarca de Portugal e seus domínios ultramarinos. Porém, a defesa dos domínios espanhóis na América fica a cargo dos portugueses, conforme explicita Furtado (p.86) “Aos portugueses coube a defesa da parte dessa linha [das Antilhas ao Nordeste brasileiro] ao sul da foz do Amazonas. Dessa forma, foi defendendo as terras de Espanha dos inimigos desta que os portugueses se fixaram na foz do grande rio, posição-chave para o fácil controle de toda a imensa bacia.”. Com o fim da união entre as duas Coroas, a América portuguesa vê-se além dos limites de Tordesilhas. Assim, segundo Vainfas (2000, p.572) “(…) foi no período da dominação filipina que se alargaram as extensões da futura América Portuguesa (…)”

E, neste mesmo período, a era dos Felipes, mais precisamente em 1626, que é constituído, segundo Jorge (1999), o núcleo original do que virá a ser a Guiana Francesa: às margens do rio Sinamari é constituída a primeira colônia gaulesa, que, em 1634, é transferida para a ilha de Caiena.

Ainda segundo o mesmo autor, a manutenção de Caiena nas mãos dos franceses vem a ser uma tarefa árdua para estes:

“(…) no novel estabelecimento malograram-se sucessivamente todos os reiterados ensaios de colonização até 1656, quando a ilha de Caiena foi ocupada pelos holandeses que a exploraram até 1664, data de sua retomada pelos franceses. Os ingleses expulsaram-nos em 1667, ocupando-a até que dela se reapoderaram os holandeses em 1674. Da reconquista pelo vice-almirante conde d’Estrées, em 1676, data a sua ocupação definitiva pela França.”6

Sobre as adversidades da região, é válido observar que, citando Ciro Cardoso, Gomes e Queiroz (2002, p.32) comentam que “(…) as dificuldades de colonização da Guiana Francesa eram diversas: relevo acidentado, correntes marítimas dificultando a navegação, epidemias e pragas nas plantações, subpovoamento, pobreza crônica, etc. Enfim, o fracasso inicial da colonização teve fatores geo-ecológios e históricos.”

As primeiras tentativas de delimitar as fronteiras entre a Guiana Francesa e o Cabo Norte, parte do atual estado brasileiro do Amapá, datam de 16337. Em 1640, com a Restauração, Portugal volta a existir como país independente, e os limites da dominação gaulesa – apesar de todas as adversidades que ela sofreu – na região citada com a América Portuguesa têm como fruto inúmeras discussões entre os dois países europeus ao longo do século XVII.

Segundo Jorge (1999), para os portugueses, o limite entre os seus domínios e o dos franceses era o rio Oiapoque ou Vicente Pinzón, em virtude da doação feita por Felipe IV de Espanha, em 1637, à Bento Maciel Parente da Capitania do Cabo Norte. Porém, para os franceses, os limites entre as possessões dos dois países não dava-se pelo Oiapoque, criam que a França tinha direitos sobre a margem setentrional do Amazonas devido as cartas-patentes concedidas, em 1605, a La Ravardière.

No decorrer do século XVII várias são as atitudes por parte da França que demonstram o seu interesse na região entre o Amazonas e o Orinoco, na atual Venezuela, como, por exemplo, quando os franceses perdem Caiena para os holandeses e, sem possuir território algum nas Guianas, Luís XIV nomeia o duque de Ampville vice-rei da América, tendo tal área entre os dois rios estado sob a sua jurisdição, e também a criação de diversas companhias de comércio que abrangem a área que vai desde as margens do Amazonas até as do Orinoco.8

Diante do impasse, que chega a resultar em conflitos armados entre os dois países, Portugal e França optam pela negociação, que inicia-se em Lisboa no ano de 1698. No entanto, segundo Jorge (1999, p.57), devido à falta de conhecimento de ambas as Coroas litigiosas sobre a região, um tratado provisório é assinado em 4 de março de 1700 por Portugal e França, em que

“(…) deixou em suspenso a atribuição do território compreendido entre a ponta de Macapá e o cabo do Norte e daí pelo litoral até o Oiapoque, permitindo aos nacionais dos dois países estabelecer-se livremente entre aquele rio e o Amazonas, sem que nenhuma das duas Coroas pudesse, por este fato, reivindicar um direito de soberania ou instalar postos militares ou comerciais que implicassem tomada de posse. Esse modus vivendi, baseado na neutralização provisória do território contestado, seria mantido até a conclusão de um ajuste definitivo.”

Porém, conforme evidencia o autor citado acima, devido ao posicionamento português na Guerra de Sucessão espanhola, ao lado da Inglaterra e Holanda e contra a França e Felipe V da Espanha, o tratado provisório é anulado, sendo que tal limite só é definido pelo Tratado de Utrecht, de 11 de abril de 1713.

Por este tratado, garantido pela Inglaterra, segundo Carvalho (1998), a França renuncia as terras do Cabo Norte, assim como a qualquer pretensão em relação à navegação do Amazonas, sendo as duas margens deste rio de navegação única e exclusiva da marinha portuguesa, além do trânsito de Caiena para o sul do Vicente Pinzón ser proibido, igualmente havendo a proibição dos lusos comerciarem na citada cidade.

Porém, segundo Gomes e Queiroz (2002) os franceses não cumpriam o Tratado de Utrecht, o que não era de desconhecimento dos portugueses, e Abreu (1998, p.197) afirma que os gauleses encontraram maneiras de burlar tal trato, “(…) descobrindo mais de um Vicente Pinzón e mais de um Oiapoque, de modo a aproximarem-se o mais possível do Amazonas, seu verdadeiro e constante objetivo.”

Conforme demonstra Jorge (1999, p.59) ao longo do século XVIII, por parte de várias autoridades francesas na Guiana, diversos rios são entendidos como o Vicente Pinzón e o Oiapoque, sempre com o mesmo objetivo citado por Abreu, porém “(…) Portugal e, depois, o Brasil, sempre e invariavelmente, sustentavam que o rio Japoc ou Vicente Pinsão do Tratado de Utrecht era o mesmo e único Oiapoque ou Vicente Pinzón, universalmente conhecido com este nome desde 1596, que se lança no oceano Atlântico ao oeste do cabo de Orange, limite (…) formalmente aceito pelo [Tratado] de Utrecht em 1713”

Após a Revolução Francesa (1789) e a chegada do príncipe regente D. João ao poder (1792), no período de 1797 a 1802, várias são as tentativas de acordo entre portugueses e franceses sobre os seus limites na América, como, por exemplo, o de Paris de 1797 que não é ratificado por Portugal pelo fato de ir contra os seus interesses, e o de Amiens, de 1802, que exclui o país ibérico das negociações, logo o não reconhecimento do tratado.9

Assim, a tentativa por parte da França de estender a Guiana Francesa e o desrespeito à soberania lusitana, em que acordos são celebrados sem a participação de Portugal, são reflexos da posição frágil em que o país chega ao século XIX, além da conjuntura européia, com a polarização de forças entre a Inglaterra e a França napoleônica, que intimidava todo o continente.10

É válido também ressaltar que no período que compreende o final do século XVIII e os primeiros anos do XIX, Portugal, devido ao complicado xadrez europeu, vê-se envolvido em várias guerras, mesmo sempre tendo tentado levar ao máximo uma política de neutralidade. Tropas portuguesas, por exemplo, marcham contra a França, em 1793, na Campanha do Rossilhão, incorporadas ao exército espanhol e, em 1801, Portugal é invadido pelos aliados de outrora, com apoio militar francês, no episódio conhecido como Guerra das Laranjas, em que a praça de Olivença, território português, cai nas mãos do visinho e inimigo.11

Sobre a situação enfrentada por Portugal e o seu reflexo nos tratados e no espaço americano, Jorge (1999, p.60) afirma que “os seus negociadores [dos tratados] não tiveram em mira interpretar o pensamento do Tratado de Utrecht, mas, impor a Portugal, enfraquecido pela guerra, limites novos no território da Guiana.”

Evidentemente, não podemos ignorar as dinâmicas das populações locais na definição de fronteiras, conforme explicitam Gomes e Queiroz (2002) em seu trabalho, entretanto, nesta tentativa de expansão francesa, pode-se constatar a política européia e a utilização de tratados para definições de espaços no continente americano.

3. As Anexações Joaninas: Caiena e a Banda Oriental

Como foi dito anteriormente, Portugal adentra o século XIX envolvido nas intrigas européias, porém, sempre a buscar a neutralidade. Sobre tal fato, Vicente (1996, p.34) afirma que “D. Maria, o Príncipe Regente e os ministros portugueses entendiam que a neutralidade era a melhor política (…)”. Ferreira (2003) também mostra que “Mesmo em 1803 [com] novos conflitos terem se estabelecido entre a França e a Inglaterra, Portugal consegue permanecer em uma posição que convém-lhe: a de neutralidade. Continua aliado dos ingleses e em paz com os franceses.” Até mesmo Carlota Joaquina, esposa do príncipe regente, tem a mesma postura, segundo Francisca Azevedo, sempre a objetivar a neutralidade portuguesa, inclusive as suas cartas ao pai, Carlos IV, rei de Espanha, seguem esta linha.12

Porém, a política de neutralidade acaba por tornar-se inviável, seja por questões internas, como a força que o partido francês ganha em Portugal, seja por externas, como os desejos expansionistas de Napoleão e a aliança do país ibérico com a Inglaterra.

Diante destes fatos, Junot, a obedecer ordens do líder francês, marcha em direção ao território português, a adentra-lo pela Beira Baixa no dia 17 de novembro de 180713. Sete dias depois, a Corte fica ciente do ocorrido e, assim, a família real parte de Lisboa em direção ao Rio de Janeiro doze dias após a entrada dos franceses no território português. 14

A transmigração da Corte para o Brasil, realizada com apoio inglês, e que segundo Azevedo (2002) torna-se um dos objetivos de Canning desde que assume o Ministério das Relações Exteriores do seu país, não é o único fato da história luso-brasileira neste momento que tem a participação de Londres. Segundo Goycochêa (1963) há a possibilidade do plano da invasão da Guiana Francesa ter sido formulado na capital britânica.

Independentemente se tal incursão foi planejada ou não na Inglaterra, o autor demonstra que D. Rodrigo15, antes mesmo da transferência da Corte para o Rio, já propunha a hostilização da possessão francesa no extremo setentrional da América do Sul.

Lima (1996, p.287), ao citar uma correspondência de 1801 do ministro para o príncipe regente, evidência que há o interesse napoleônico, já nesta época, de transformar a Guiana em uma poderosa colônia que, para D. Rodrigo, seria fatal para o Pará e conseqüentemente para o Brasil.

Assim, feita a travessia do Atlântico, D. João declara guerra a França e anula os tratados celebrados anteriormente com tal país. Sobre tal atitude do príncipe regente, Calógeras (1998, p.243) afirma que “Nulos e de nenhum efeito declarou-os (…) D. João, em seu Manifesto de 1º de maio de 1808, ao romper relações e entrar em guerra contra Napoleão.”

Uma vez tento declarado guerra aos invasores de Portugal, D. João prepara o ataque da possessão dos seus inimigos no continente sul-americano. Conforme explicita o autor, partem do Pará, no dia 6 de novembro de 1808, as hostes comandados pelo tenente-coronel Manoel Marques, que conquista Caiena em 12 de janeiro de 1809.

Sobre os objetivos joaninos em tal anexação, Silva (1986) afirma que a defesa do litoral norte do Brasil, preocupação de D. Rodrigo, é uma das razões de tal atitude por parte do governo português instalado no Brasil; outro argumento era o restabelecimento de limites entre a Guiana Francesa e a América portuguesa de acordo com os interesses lusitanos; além de visar a aniquilação de qualquer ponto gaulês na América do Sul.

Já as razões e justificativas da outra anexação joanina durante a sua estada no Brasil, a da Banda Oriental, ocorrida pela primeira vez em 1811 e em uma segunda no ano de 1816, são outras.

Primeiramente, é válido observar que o desejo de D. João em conquistar essa área faz parte do velho desejo lusitano de possuir ao menos um ponto no Rio da Prata, anelo este que pode ser constatado desde o século XVI e manifesto ao longo dos séculos seguintes16. O temor de que da América espanhola emanassem “(…) as idéias dos ‘novos tempos’ franceses”17 para a região do sul do Brasil é igualmente outra razão apontada por Silva (1986).

Também é pertinente destacar que houveram especulações de que Napoleão – que em 1808 aprisiona toda a família real espanhola, exceto Carlota Joaquina – desejaria conquistar para si o que foi o domínio dos Bourbons na América, além da tentativa do mesmo em subjugar Montevidéu, conforme narra Azevedo (2002, p.177): “[Chegam a esta cidade] delegados franceses com despachos de Napoleão (…) informando da abdicação de Carlos IV em favor de Jose Bonaparte e exigindo a aclamação do rei também nas colônias. [Entretanto] Fernando VII [irmão de Carlota Joaquina] fora proclamado rei e os emissários franceses foram banidos da cidade.”

Porém, é interessante observar que uma vez sob domínio português, há o silêncio por parte de Napoleão para recuperar a Guiana, pois a França não envia esforço militar algum para tentar reaver a possessão perdida, sendo que Lima (1996) atribui tal postura ao fato dos franceses terem como maior inimigo a Inglaterra, a marinha mais poderosa da época. Outra razão que talvez também possa ser apontada como contribuídora para a não tentativa de refutar os portugueses da ilha de Caiena pode ser que Napoleão, por estar tão comprometido com as suas conquistas e guerras na Europa, não tinha condições de atuar no sentido de retomar a Guiana Francesa.

Outro ponto a observar-se no que diz às duas invasões à Banda Oriental e a sua justificativa, é a de que os luso-brasileiros estavam a buscar os limites naturais da América portuguesa. Na incursão de 1811, o direito dos Bourbons na região do Prata é evocado, além do fato de Montevidéu, reduto pró-Espanha, e, por essa razão, estar sob ataque portenho18, que visava conquistar a Banda Oriental, o que acarretou no pedido de ajuda dos montevideanos aos luso-brasileiros e também à perturbações na fronteira com Rio Grande.

Em 1816 as violações continuaram, além de que a região estava a ser governada por Artigas, que na interpretação do Rio de Janeiro o seu governo era sinônimo de anarquia, além da preocupação geopolítica do Rio da Prata tornar-se um bloco político espanhol19. Assim, o General Lecor, veterano das guerras napoleônicas na Europa, marcha em direção à Banda Oriental, conquistando Montevidéu em 20 de janeiro de 181720.

A geopolítica, assim como na região do Prata, também foi um fator que contribuiu para que as tropas luso-brasileiras marchassem em direção à Caiena, conforme explicita Silva (1986) quando cita a preocupação que D. Rodrigo tinha na proteção do litoral norte do Brasil.

Tal receio não é ignorado por Lima (1996, p.286), que mostra o ministro de D. João tendo como questão de suma importância a integridade territorial do Brasil, “(…) e que sob este ponto de vista nenhuma capitania lhe merecia igualmente maior cuidado que a do Pará, em consideração do perigo da proximidade dos franceses num momento de inimizade com a França, e da ameaça da questão sempre aberta do Oiapoque.” Logo o aniquilamento da dominação francesa na Guiana torna-se relevante para o governo português devido a posição estratégica que os gauleses obtinham na América do Sul.

Lima (ibid.) também demonstra em seu trabalho o reconhecimento de D. Rodrigo de que os grandes rios das capitanias amazônicas interligavam-nas com o Mato Grosso; o fácil acesso ao interior do Brasil que o domínio destas citadas capitanias garantiam; além do potencial econômico que possuíam. Quer dizer, uma eventual perda desta região poderia significar grande estrago na configuração do domínio português na América, sendo que quem possuía um ponto bem próximo a esta região e que era hostil ao príncipe D. João era Napoleão Bonaparte.

Evidentemente, as relações de Portugal com a Espanha eram igualmente hostis, além dos dois países possuírem vastos limites na América, porém, em 1808, no mesmo ano da chegada da Corte portuguesa ao Rio de Janeiro, a Espanha sucumbe diante de Napoleão, não constituindo ameaça ao governo português sediado no Brasil e, a partir de 1810, começam os movimentos na maioria das colônias americanas, em que as mesmas não aceitam a dominação das Cortes espanholas.

A Inglaterra, evidentemente, possuía tais condições, porém, era aliada dos portugueses, além do fato de que D. João, uma vez no Brasil, tomou as conhecidas medidas que beneficiaram os aliados britânicos. Assim, os ingleses não teriam razão para atacar os seus aliados, por sua vez, os espanhóis, que diversas vezes ao longo da história envolvem-se em conflitos com os portugueses, tinham que resolver muitos problemas dentro do seu território metropolitano e colonial, logo a dificultar bastante um eventual ataque a Portugal na América, sendo a França o único país que tinha razões para tal atitude e em tais condições.

4. A capitulação de Caiena e a dominação portuguesa

Conforme foi dito anteriormente, D. João, ao chegar ao Brasil, declara guerra à França, sendo o ataque a Caiena o primeiro ato joanino de hostilidade a Napoleão. Entretanto, primeiramente, Portugal trata de redefinir as fronteiras do Brasil com a Guiana Francesa de acordo com o Tratado de Utrecht, para depois adentrar o território guianense, conforme demonstra Goycochêa (1963, p.127):

“Os limites entre o Brasil e a Guiana Francesa, em tais condições, voltaram ao rio Oiapoque ou de Vicente Pinzón, combinados no Congresso de Utrecht em 1713. O que foi estabelecido em Paris (1797), em Badajoz e em Madrid (1801) e mesmo em Amiens (1802), foi anulado, deixou de existir.

Impunha-se depois, como revide à invasão de Portugal, que fosse levada a guerra até ao território indiscutivelmente francês, do Oiapoque ao Maroni, inclusivemente à ilha de Caiena onde é a capital (chef-lieu) da colônia, que se sabia guarnecida e fortificada.”

A expedição que realiza o ataque a Guiana é organizada pelo capitão-general do Pará, José Narciso de Magalhães de Menezes, contando, inicialmente, segundo Lima (1996), com 400 homens e, após passagem pela ilha de Marajó, 500, que partem, sob o comando do tenente-coronel Manuel Marques – que ganhou destaque na guerra entre Portugal e Espanha de 180121, lidera, na incursão à Caiena, as tropas terrestres – em direção ao extremo norte brasileiro.

O papel da Inglaterra ao lado de Portugal em tal invasão não pode ser ignorado, pois, segundo Goycochêa (1963), o ministro do exterior inglês, George Canning, esteve envolvido na articulação de tal ataque junto a D. Rodrigo, além da força naval anglo-lusitana, comandada por James Lucas Yeo, sobrinho de Sidney Smith, ter tido atuação neste advento contra Napoleão e os seus súditos.

As forças que partiram de Marajó chegam ao cabo Norte em 12 de novembro de 180822, a apossarem-se, segundo Calógeras (1998), da margem direita do Oiapoque exatamente um mês depois e, assim, continuam em direção a Guiana Francesa. Victor Hugues, o governador francês de Caiena, ao saber do que estava a ocorrer, envia esforços militares para a fronteira, esforços estes que, segundo Lima (1996) contavam com apenas 40 homens, que não conseguem conter os seus oponentes, e acabam recuando.

Porém, paralelamente, em Caiena, é organizada a defesa da cidade com os diminutos recursos disponíveis pelos franceses. Tais preparos são citados por Lima (ibid., p.292): “(…) em Caiena se faziam preparativos de defesa (…) que (…) constavam de 511 europeus de tropas escolhidas, 200 pardos livres e 500 escravos adrede recrutados, além de um brigue de 14 peças e 80 homens de equipagem. Não era portanto desproporcionado o pessoal de terra, e no dizer dos documentos franceses eram bastantes os víveres e as provisões bélicas.”

Entretanto, a defesa preparada pelos franceses é inútil: a 6 de janeiro de 1809 as hostes saídas do Pará chegam a Caiena, desembarcando aí no dia seguinte, sendo que o governador acaba por assinar a rendição cinco dias após o desembarque23.

Lima (1996) observa que, os portugueses, antes de assinarem o trato com o governador de Caiena, ameaçam estabelecer um sistema em que os escravos da possessão francesa que pegassem em armas contra os senhores guianenses e atacassem as propriedades dos mesmos seriam libertos após o derrube do poder francês na ilha, sendo muito mais por esta razão, e não pela força, que Victor Hugues, possuidor da maior plantação da Guiana Francesa, assina a rendição.

O governador rendido, membros da administração civil e militar, além das suas respectivas famílias e criadagem, retornam para a França, tendo o seu custo bancado pelo príncipe regente. Uma vez de volta à França, segundo Silva (1986), a rendição do antigo governador de Caiena acaba por culminar na prisão perpétua do mesmo.

Sobre a punição de Victor Hugues, Lima (1996, p.292) destaca que

“O conselho de inquirição nomeado pelo imperador dos franceses culpou Victor Hugues de imprevidência e frouxidão na organização da defesa e na operação militar, permitindo por suas delongas o desembarque que lhe não teria sido difícil impedir, e recuando com a flor das tropas antes mesmo do primeiro revés, para assinar às pressas, sem convocar conselho de guerra nem reunir ou consultar as autoridades civis, as condições de uma capitulação cujo teor demonstrava que os aliados não contavam tanto com a imediata eficiência dos seus esforços.”

No tocante a conquista de Caiena pelos portugueses e a sua interpretação negativa por parte do Governador do Pará, Silva (1986, p.) observa que

“Os termos da capitulação foram criticados pelo Governador do Pará, que não concordava com eles, sobretudo no tocante à libertação dos escravos guianenses, os quais se incorporaram no exército aliado, e no referente à vigência única do Código Napoleônico, preferindo o estabelecimento de áreas jurídicas nas quais a autoridade de D. João VI pudesse agir. Não obstante, em janeiro de 1809, lavraram-se os termos da posse definitiva portuguesa da Guiana, embora esta nunca tenha chegado a ser declarada oficialmente parte integrante do território brasileiro, mantendo os guianenses o seu vínculo às leis napoleônicas e não às portuguesas.”

A manutenção das leis napoleônicas no novo território dominado por Portugal podem ser melhor compreendidas se analisadas sob a perspectiva dos objetivos joaninos na anexação de Caiena. Além das razões citadas anteriormente, como, por exemplo, a retaliação aos franceses pela invasão do território peninsular e a anulação da força dos mesmos na América do Sul, Lima (1996) afirma que Portugal não visa com tal advento uma conquista definitiva de Caiena, ao contrario de Montevidéu, onde, nas palavras do autor, os objetivos seriam imperialistas. Anexando o domínio francês, o governo estabelecido no Rio de Janeiro pretendia, no futuro, ao fim das guerras, ter com o que barganhar em convenções e tratados do pós-guerra, e, também, o restabelecimento dos limites entre Brasil e Guiana Francesa de acordo com o Tratado de Utrecht.

Apesar da vitória sobre os franceses, a situação militar portuguesa em partes do território da Guiana não é das mais favoráveis, inclusive, a reconquista em si não sendo impossível, ao contrário, os gauleses não teriam tido muitas dificuldades, porém Portugal tem como aliado o maior poderio naval da época, o que acaba por garantir-lhe a posse da nova conquista e inibir um ataque francês.

Uma vez Caiena sendo capitulada, Manuel Marques, o líder das tropas de terra, administra-a provisoriamente. Já nos primeiros dias da nova administração caienense o governador português constata essa deficiência militar pela qual o novo domínio luso passa, com as forças de ocupação debilitadas, com muitos homens doentes e, diante de tal fato, demanda ao Governador do Pará mais tropas, no que é atendido.

Sobre a atuação de Manuel Marques no comando da Guiana Francesa, Lima (1996, p.298) taxa-a positivamente, afirmando que

“Para administrar a colônia (…) recorreu a um conselho ou junta consultiva e deliberante composta dos habitantes mais reputados pela sua inteligência e probidade, sendo logo por esse meio regulado o valor da moeda portuguesa comparado com a francesa, para não embaraçar as transações mercantis; estabelecido um imposto de patente sobre todas as casas de negócio, para com o seu produto se pagar o soldo à guarnição, e adotadas outras providências urgentes de bom governo.”

O autor ainda cita que diante da desobediência de um grupamento militar desejoso de voltar para o Pará e de abandonar Caiena – ninho de febres malignas, nas palavras do mesmo – Manuel Marques repreende os descontentes apenas com a sua palavra e prestígio militar.

Em março de 1810 assume a administração de Caiena o desembargador João Severiano Maciel da Costa24, que tem a sua atuação elogiada por Jorge (1999, p.61), a afirmar que a mesma “(…) contribuiu poderosamente para o desenvolvimento do comércio naquela região e mereceu as mais lisonjeiras referências de historiadores franceses da Guiana.”

Já Silva (1986) e Lima (1996) demonstram que o governo de Maciel da Costa (1810-1817) gerou tanto detratores, quanto simpatizantes, sendo grande opositor da administração o jornal Correio Brasiliense, que acusava-o de déspota, corrupto e arbitrário. No entanto, “(…) outras fontes mostram-no como um bom administrador, modernizador do centro urbano de Cayenne, tendo-se interessado em fazer remeter ao Brasil grandes quantidades das especiarias da região: cravo, canela, noz moscada, pimenta (…) [e] mudas de uma espécie nativa de cana, ‘a caiena’ (ou caiana) que floresceria nas zonas canavieiras brasileiras.”25

O governo de Maciel da Costa é elogiado com entusiamo por Lima (1996, p.298), conforme pode ser constatado no seguinte trecho:

“A administração de Maciel da Costa (…) constitui uma página honrosa do reinado americano de Dom João VI. Os seus conhecimentos jurídicos e outros, a sua ciência da língua francesa, a sua lhaneza, espírito de justiça e atividade burocrática fizeram dele (…) um governante geralmente tido por modelo, que deixou muito agradáveis recordações quando a possessão foi restituída à França e os antigos senhores a reocuparam.

Não ficou todavia a administração portuguesa extreme de queixas contra ela. Os descontentes são inevitáveis e porventura alguns justicáveis, apesar da colônia ter aproveitado materialmente, quando mais não fosse pela livre exportação e venda com lucros dos seus gêneros coloniais, amontoados inutilmente nos armazéns durante os anos de guerra em que a Inglaterra varria de inimigos os mares com suas esquadras.”

O tratamento dado à administração portuguesa na Guiana é plausível de comparação com a da Banda Oriental, que teve a sua frente, desde 181726, o general Carlos Frederico Lecor, mais tarde Barão e Visconde de Laguna. Ambas geraram construções díspares e, a representar a positiva, destaca-se o viajante Saint-Hilaire (2002, p.187) que, em 1820, esteve em Montevidéu, e em seu diário faz a seguinte observação da administração do general português:

“(…) Montevidéu goza de profunda paz [enquanto Buenos Aires vivia o oposto]. Não mudaram as formas de administração; nem aumentaram os impostos, e a receita é aplicada às necessidades do país e ao pagamento dos funcionários espanhóis. O general escuta e faz justiça a todos, favorece, o quanto pode, os habitantes da região, mantendo uma disciplina severa entre as tropas. [E] É o governo português que [as] paga (…)”

Tratando a ocupação portuguesa da Banda Oriental com, no mínimo, certa reserva – isso quando não é rechaçada – é o que se encontra entre autores uruguaios como Felde (1919) e Acevedo (1933). Como exemplo, Felde trata as medidas por parte do governo luso-brasileiro que visavam tornar a Banda Oriental parte integrante do Brasil e que acabaram por ter apoio de uruguaios, como um pragmatismo dos seus conterrâneos, que tendo o seu país arrazado pelo período de guerra, não tem outra opção senão aceitar a dominação portuguesa, com os aspectos positivos da mesma sendo silenciados.

Outra comparação que pode ser feita entre a ocupação joanina do extremo norte com a do sul é que, embora a segunda tenha tido objetivos imperialistas, caso malograsse, e D. João tivesse que abandonar a conquista platina, ele não exitaria em redefinir a fronteira com a Banda Oriental de acordo com as suas conveniencias, de maneira que não conseguiu na Europa27. Quer dizer, a demarcação territorial conforme os seus interesses também foi preocupação do príncipe regente ao ocupar a Guiana Francesa, que antes de ocupá-la, estende a fronteira de acordo com o Tratado de 1713, conforme foi citado anteriormente.

Ressalta-se também que no sul, Lecor encontra uma região envolvida em guerras no seu interior há algum tempo, debilitada por esta razão, ao contrário do que Manuel Marques depara-se na Guiana Francesa, entretanto, na Banda Oriental há a resistência de uma figura como Artigas, que tinha respaldo popular, um projeto de um país independente na região platina, e que peleja contra a presença luso-brasileira até 1820, ao contrário de Victor Hugues, que assina em janeiro de 1809 a rendição e volta para a França no mês seguinte a capitulação de Caiena.

Entretanto, tanto Artigas, quanto Victor Hugues, são punidos pelos seus fracassos: O primeiro, após a sua derrota, é entregue ao presidente paraguaio Gaspar Rodrigues de Francia, que o confina no Convento de la Merced, saindo meses mais tarde para uma chácara no interior, onde fica a trabalhar a terra com dois escravos;28 já Victor Hugues, julgado pelo regime napoleônico, paga o preço do seu trato com os portugueses com a prisão perpétua.

5. O Congresso de Viena e o fim da soberania portuguesa em Caiena

Com a queda de Napoleão Bonaparte, começam as discussões diplomáticas em torno da Guiana Francesa. Em 1814, no Tratado de Paris, realizado já no governo de Luís XVIII, esboça-se a possibilidade de Portugal vir a devolver tal região29.

Os gauleses tentam redefinir a fronteira de acordo com o tratado de 1797, entretanto, os portugueses não aceitam tal proposta, levando a questão para o Congresso de Viena (1815), onde a discussão entre os dois países dá-se na delimitação ou não pelo rio Oiapoque. Portugal quer tal rio como fronteira, os franceses querem ultrapassá-lo, a avançar em território que os portugueses entendiam como seu, porém já a fazer concessões no sentido de ocupar uma parcela menor do atual Amapá.

Ainda no Congresso, Portugal tenta condicionar a devolução da Guiana à de Olivença, perdida para a Espanha na Guerra das Laranjas, já que, segundo Silva (1986, p.391) “Deixara de ter qualquer sentido a retenção da longínqua e dificultosa conquista já que, após o retorno à Monarquia, em França, a Guiana não representaria mais, ao olhar da Corte do Rio de Janeiro, um enclave de onde poderiam irradiar, diretamente, as idéias revolucionárias, trajendo em seu bojo virtuais ameaças aos (…) Braganças.”

No entanto, ao final do Congresso, Portugal não consegue a restituição de Olivença, e compromete-se a devolver a Guiana aos franceses, porém sem marcar a data da devolução, conforme demonstrado por Jorge (1999, p.61): “(…) se declarava que a entrega efetuar-se-ia quando as circunstâncias o permitissem, por ser uma convenção particular entre as duas cortes, procedendo-se amigavelmente (…)”

Apesar de ter acordado com a devolução, Portugal consegue que o limite entre o seu domínio americano e o francês de-se pelo Oiapoque, conforme o Tratado de Utrecht de 1713, como pode-se constatar nos artigos CVI e CVII do Ato Geral do Congresso de Viena, extraindo-se a seguir trecho do 107º referente ao Oiapoque como o limite: “(…) S.A.R. le prince régent du Portugal et du Brésil, pour manifester d'une manière incontestable sa considération particulière pour S.M.T.C., s'engage à restituer à Sadite Majesté la Guiane française jusqu'à la rivière d'Oyapock (…) limite que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avait été fixée par le traité d'Utrecht.”30

Sobre o acerto realizado na Austria para a devolução da Guiana Francesa e a definição do Oiapoque como fronteira, Lima (1996, p.359) afirma que: “Terá a corte do Rio naturalmente preferido que a questão da fronteira houvesse ficado resolvida, exatamente segundo as suas vistas, no Congresso de Viena, sem mais discussões, dúvidas e sofismas. Obtiveram porém pelo menos os seus plenipotenciários um ponto importantíssimo (…) que era a estipulação da entrega apenas até ao Oiapoque (…)”